オートバイおよび自転車用ヘルメットの企画・製造・販売を行う株式会社オージーケーカブト(所在地:東大阪市 代表取締役社長:木村弘紀)は、5月1日を「自転車ヘルメットの日」と制定し、毎年、自転車ヘルメット着用の大切さを社会に伝える様々な活動を行っています。

今回、株式会社産経デジタル(代表取締役社長:土井達士)と共同で、各都道府県の教育庁(教育委員会)に対して、高校生の自転車用ヘルメット着用に関する指導・対策方法について一斉調査をしました(42都道府県が回答)。

自転車通学時のヘルメット着用を公立高校に「義務化」していると回答した教育庁は「鳥取」「山口」「愛媛」「高知」「大分」「福岡」で全体の1割強でしたが、他の都道府県でも警察や教育機関と連携して着用を推進していることがわかりました。

頭部を守るヘルメットの着用は17%にとどまる

2023年4月1日からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されましたが、2024年7月に警察庁が行った調査では、自転車用ヘルメットの着用率は全国平均で17.0%と前年比で3.5ポイントの上昇にとどまりました。過去5年でみると、自転車乗用中に亡くなった人の53.1%(※1)が頭部に致命傷を負っており、主に頭部を負傷した死者・重傷者の中で、ヘルメットを着用していなかった人の割合は、着用していた人の約1.7倍も高くなっています(※2)。

(※1)、(※2):警察庁発表、令和2 年から令和6 年までの5 年間のデータをもとに算出

通学利用が多く、通学距離の長い高校生の事故割合が突出

「自転車の安全利用促進委員会」のメンバーで、一般社団法人日本シェアサイクル協会会長を務める古倉宗治氏によると、「2024年の自転車乗用中の10万人当たりの死傷者数は、高校生の年代、15-19歳では218.4人で、全体の52.7人に比べると4.1倍。中高生の自転車事故が多い理由は、通学時の利用が多く、高校生のほうがより通学距離が長いことが挙げられます」(図1)高校生のヘルメット着用率の低さが課題

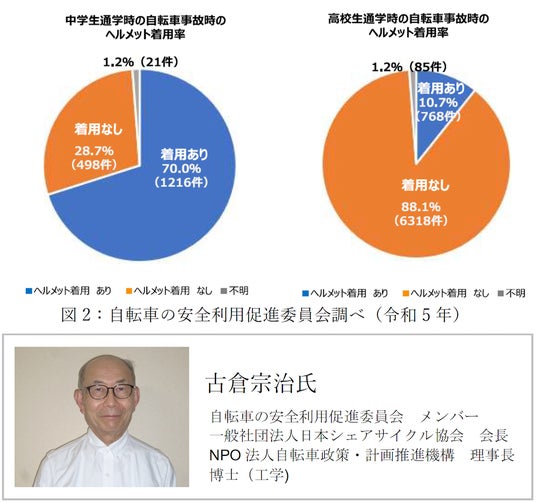

同促進委員会によれば、年代別の統計データを取り始めてから、2020年以降の中高生にあたる年齢層の死傷者の割合は増加傾向にあります。さらに古倉氏は「全国でみた自転車事故時のヘルメット着用率は、中学生は70%あるのに対し、高校生は10.7%と低くなっています」(図2)と、高校生のヘルメット着用率の低さを指摘します。このような実態を受け、各都道府県の教育庁(教育委員会)を調査対象とし、高校生の自転車用ヘルメット着用に関する指導・対策方法について一斉調査をしました(42都道府県が回答)。

「愛媛」「大分」「鳥取」「山口」「東京」「高知」「福岡」の着用推進の取り組み

公立高校に対して自転車通学時のヘルメット着用を「義務化」していると回答した教育庁は「鳥取県」「山口県」「愛媛県」「高知県」「大分県」「福岡」でした。昨年の警察庁の発表で都道府県別自転車ヘルメット着用率が69.3%で全国1位の愛媛県は、県として各学校に校則で着用を義務化するよう要請し、2015年7月から着用を義務付けています。同着用率48.3%で2位の大分県も、2021年4月から県立高等学校および県立特別支援学校自転車通学生のヘルメット着用を義務化する方針を決定し、学校側主体で指導依頼をしており、この2つの県は、高校生のヘルメット着用にいち早く着手していました。

鳥取県は2023年から、県立高の自転車通学生は自転車用ヘルメットの着用(あわせて損害賠償責任保険加入)をすることとし、安全対策を促しています。山口県は、2024年4月からすべての県立学校において学校管理下(※3)での生徒の自転車利用中のヘルメット着用を義務付け。校則に入れるよう通知し、研修会や外部講師を呼んだ講習も実施し、着用促進に努めています。

(※3)通常の登下校時及び郊外活動(部活動・学校行事)も含む

都立校生の約45%にあたる約5万5000人が自転車通学している東京都では、義務化とまではうたっていないものの、2024年4月から都立高校において自転車通学する際はヘルメット着用を条件とし、着用を必須項目に加えるように学校側に指導しています。高知県は2025年度の県立校の新入生から、自転車通学生にはヘルメットの「所有」を義務付けています。

今年の4月から、全県立学校に対して自転車通学時の自転車用ヘルメット着用を義務化している福岡県教育委員会の永川貴章氏は、義務化に至った背景として「県立高校生の60%にあたる約3万9000人が自転車通学をしており、令和6年7月から9月までの3カ月間に発生した自転車乗車中の事故118件のうち、58件(49.2%)が登下校時に発生しているためです」と明かします。現在では各学校が校則等において、自転車用ヘルメットの着用を通学許可条件としています。

福岡県警との連携も不可欠で、福岡県警察本部交通企画課の出口聡統括管理官は「各校の校長が集まる会議に県警幹部も出席し、自転車通学の生徒への着用をお願いする機会などを設けたり、令和5年度には自転車ヘルメット着用推進モデル校を県警が指定しました」と促進活動の一部を紹介します。2024年下半期における同県内の高校生による自転車事故の特徴として「全体の約半数(約46%)が出会い頭の事故で、事故時のヘルメット着用率は11.4%でした」と明かします。また、昨年6月から今年の2月に周囲の高校生の模範となる「高校生自転車ヘルメット着用促進リーダーズグランプリ」を開催。高校生自身が正しいヘルメットの着用を促進し、その有用性を訴求する活動に取り組んできました。

福岡県の取り組み「高校生自転車ヘルメット着用促進リーダーズグランプリ」

指導や費用の負担が義務化のネックに

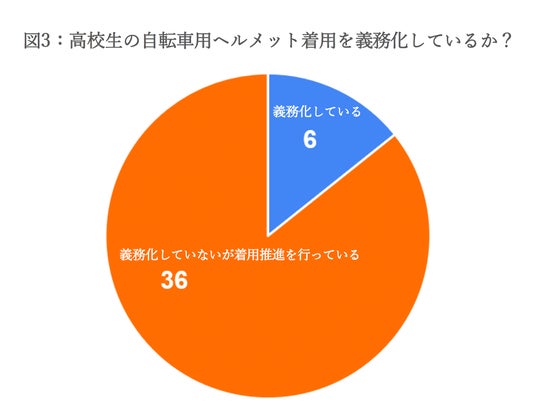

なお、「義務化」していないと回答した教育庁(教育委員会)は36都道府県。法令に基づく「努力義務」に即した形ですが、着用促進活動を積極的に行っているという報告も多く見られました。図3にあるように、36都道府県は、義務化はしていないものの「着用促進における活動を行っている」と答え、主な活動内容として「警察と連携して取り組む交通安全教育の実施」「各学校の自転車通学許可要件に、ヘルメット着用に努める事の一文を必ず追記するように依頼」「チラシの配布」などが挙げられました。

なかには「警察と連携し、モデル校を指定して通学路の安全という事で交通安全と合わせてヘルメット着用の指導をしている」と、より具体性をもって着用率の向上に努める教育庁も見受けられました。

一方で、「指導の負担が増えるため、義務にはできない」「着用の推進活動をしているが費用負担などがあるので義務化にはしていない」と、現状の課題を明かす声もありました。

高校生のヘルメット着用率を、各都道府県の教育庁が独自で調査、把握しているのは15都道府県(図4参照)。警察庁が調査、発表している都道府県別着用率のデータもあるため、教育庁自体で調査していないというケースも多くみられました。自転車通学生の総数の把握についても聞いてみると30の教育庁が「把握している」と回答(図5)しました。

2025年2月に発表された「各種交通人身事故発生状況」では、高校生の交通事故の82.3%が「自転車乗用中」を占めており、多発時間を見てみると午前6~10時と午後4~8時で、通学時間帯と重なります。

5 月は「自転車の日」「自転車月間」「自転車ヘルメットの日」

5月5日は「自転車の日」で、5月1日は「自転車ヘルメットの日」です。この日は安全な自転車利用を促す「自転車月間」の初日にあたり、自転車用ヘルメット着用を呼びかける目的でオージーケーカブトが制定。5月31日までの月間中は、SGマークなどの安全性を示すマークの付いた乗車用ヘルメットを使い、正しく着用することや、交通安全のさらなる促進と自転車の正しい知識の普及を図るための啓発活動が各地で行われます。オージーケーカブトと産経デジタルは、今回の調査結果を有効活用し、イベントやプロモーション施策を通じての呼びかけや啓発を引き続き行っていきます。

■株式会社産経デジタル(URL:https://www.sankei-digital.co.jp/)

2005年11月設立。ニュースサイト/ライフスタイルメディアや産経ネットショップを運営。お客様の広告出稿やeスポーツ事業推進、イベント運営などもサポートしています。

株式会社オージーケーカブト(URL:https://www.ogkkabuto.co.jp/)

1982年設立。オートバイ/自転車用ヘルメットの製造販売を行う。すべての方々の『安心』『安全』を守るため、自転車用では子どもから大人向けまで幅広く、国内の安全基準に基づく認証マーク「SG」「JCF」ヘルメットの普及と着用啓発を展開。経済産業省による「令和5年度製品安全対策優良企業表彰(PSアワード)」を受賞しています。